始めに

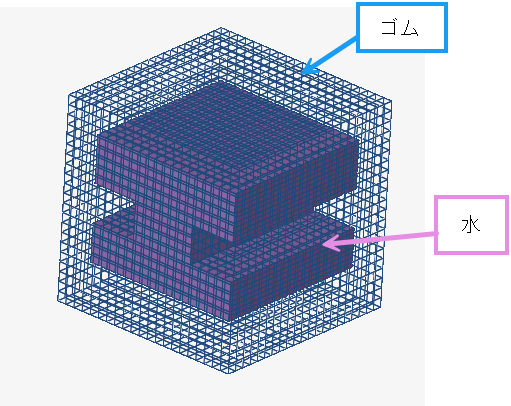

このようにゴムの中に、水を封入してある物体を 剛壁に 4000mm/sec で衝突させます。ゴムは構造物、水は流体となるので、流体構造連成解析となります。

なお、本記事では水のモデル化の部分のみに着目して説明をします。そのほかの項目については、参考情報の節のリンク先をご確認ください。

モデル

ダウンロード:

まずメッシュですが、水とゴムは節点共有でメッシュはつながっています。節点共有する方法が、もっとも簡単な流体構造連成方法です。

水の /PART/2 に指定している材料は /MAT/LAW51 です。流体として解くのに、良く使われていて、安定して使えるタイプです。

https://2024.help.altair.com/2024/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/mat_law51_multimat_starter_r.htm

この材料は、他で作った材料が、どれくらいの割合あるのか、という指定をします。指定した材料は次に説明します。実は 4個までの材料がまじりあった状態にすることができます。本例題は完全に水で満たしているので、1個だけ、100% での指定です。

/ALE/MAT で流体として計算 (*1) するので、必ずセットにします。

HyperMesh で言うと、ここです。

*1) 普通の構造物は、材料の移動=節点の移動(変形)ですが、流体の場合、材料の移動≠節点の移動は無関係で、要素面をどれだけの材料が通過したかの観測となります。ただし、完全に形の変わらない領域であれば、メッシュは固定で良いのですが、今回は、ゴムの形に合わせて、メッシュも形や場所を変えてくれないと、計算が成り立たなくなってしまいます。そこで ALE なのですが、ALE = arbitrary lagrangian-eulerian、arbitrary = 任意の, lagrangian = 構造物的なメッシュの動き, eulerian = 流体計算のような固定メッシュ、のまじりあった手法ということで ALE と呼ばれます。

そして、/MAT/LAW51/3 はこちらの材料 /MAT/HYD_VISC/2 を参照していました。

/MAT/HYD_VISC は密度と動粘度しか指定できないため、体積と圧力の関係を作るために /EOS/LINEAR を併用します。今更ですが、モデルは ton, mm, s で作っているので、初期圧力は 1気圧 = 0.1MPa, 水の体積弾性率 2250MPa としています。

PSH のシフト分ですが、通常、私たちは常に 1気圧 = 0.1MPa の元で暮らしていて、圧力を見るときはそこからの差分を見ますので、0.1MPa ずらしています。

こちらも /ALE/MAT を忘れずにつけます。

HyperMesh 的にはここです。

プロパティは /PROP/FLUID という ALE 専用の入力が用意されているので、それを使います。特にパラメータ指定は必要ありません。

出力ですが、流体の速度と、圧力を出してみています。_0001.rad に /H3D/NODA/VEL, /H3D/SOLID/P とあるのを確認してください。

このように速度と圧力を見ることができます(断面表示です)

ところで、圧力はメッシュを細かくするほど滑らかな分布になりますが、気になるようなら、平均化して表示してみてください。

補足資料

初速や剛壁など、基本的な部分は、入門演習書

https://learn.altair.com/course/view.php?id=699

(ログイン必要。"Enroll me" というボタンを押す必要がある場合があります)

ゴムは /MAT/LAW92 Arruda-Boyce材料を使いました。詳しくはこちら。