始めに

解析のテクニックとして、ソリッド形状の物体の表面にのみシェルを貼って、剛体として、接触に使う、ということは良く行われます。

このときに、ソリッドの表面ぎりぎりで接触するようにと、極端に小さな板厚の設定を行うと問題が起きます。

このことを例題を通して、見ていきましょう。

何が問題となるのか

問題となるのは、接触剛性、つまり Radioss が接触しているところに差し込むばねのばね定数です。

なんとなく、剛体にしているのだから、無限の剛性で跳ね返してくれる、ような気がしますが、実際に跳ね返すのはばねなので、ばね定数は非常に重要です。

接触剛性の決め方ですが、私は /INTER/TYPExxx カードのなかで Istf=4 または Istf=7 をおすすめしていますが、どちらの時にも問題が出てきます。

Istf=4 のときに出てくる問題

Istf=4 についてはこちらを参考にしてください。

接触する2物体の剛性からばね定数を計算して小さい方を選択するという方法です。

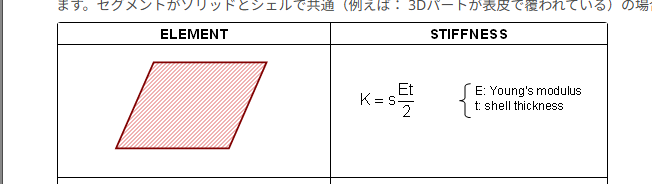

では、具体的にシェル要素に対して、どのように剛性を決めているかというと、こちらのように板厚に比例して剛性を決めています。

https://help.altair.com/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/non_symmetric_interface_explicit_fea_r.htm

板厚が極端に小さいと、剛性が極端に小さくなるので、跳ね返すことができなくなります。

こちらは、動いている箱は鉄でできていて 10x10x10mm サイズです。一方でシェル要素は 1e-10mm と極端に小さくしています。

モデルのダウンロード:

Istf=7 の時に起きる問題

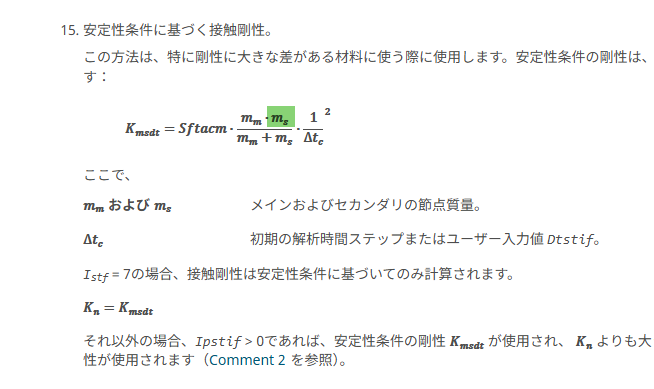

Istf=7 は Istf=4 のように物体の剛性を利用せずに、時間ステップと質量だけで剛性を決定します。非常に柔らかい物体の接触でも卒なくこなす、汎用性の高い方法です。

一見、この問題に対して、上手くいきそうに思えますが「質量」が関わってくるため、上手くいきません。なぜなら次の式のように、質量の掛け算が出てくるからです。どちらかの質量が極端に小さいと、接触剛性が非常に小さくなってしまいます。

https://help.altair.com/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/inter_type25_starter_r.htm

実際、こちらも貫通します。

解決策

とりあえず、剛性や質量が何桁も極端に違うような状況を避けることが重要です。

例えば、先の2個のモデルも、シェルの板厚を 1mm とすれば、どちらのケースも跳ね返すことができます。そもそもの材料の剛性が違う場合などがあるので、絶対とは言えませんが、ぶつけたい側のメッシュサイズの 1/10 くらいまでにしておけば、たいていの場合は、大丈夫ではないかなと思います。今回ですと、ぶつける側の箱が 10x10x10mm なので、板厚 1mm は、ちょうど 1/10 です。

また、板厚を考えるのが面倒な場合は、表面にシェルを貼るのではなく、中までソリッド要素で埋めてしまうのが良いと思います。