始めに

本記事では、節点対エッジ(要素辺)、エッジ対エッジ接触が、/INTER/TYPE{7,11,19,25} でそれぞれどのような挙動になるのか、例題を通じて理解していきます。

なお、長くなるので、本記事では、/INTER カードについての細かい説明はしません。

例題の説明

ダウンロード:

このように、3個のパターンで、青のシェル要素に緑のシェル要素をぶつけてみます。

節点対要素面接触 /INTER/TYPE7

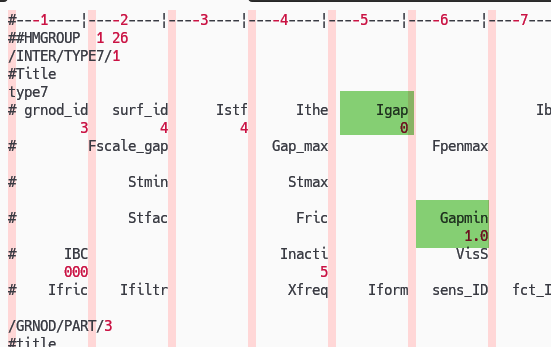

節点体要素面接触の /INTER/TYPE7 です。

https://help.altair.com/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/inter_type7_starter_r.htm

こちらの記事で、やはり節点体要素面接触である /INTER/TYPE25 との比較を行っています。

メッシュは 1mm 離して作っています。Igap=0 と Gapmin=1.0 で、最初からつらつらで接している状態にしています。

ネタバレになりますが、 1番下のパターンがどうなるのかに注目です。

結果です。

予想と比べてどうでしょうか?真ん中はエッジとエッジの接触なので、すり抜けるのは分かりますが、下はどうでしたか?

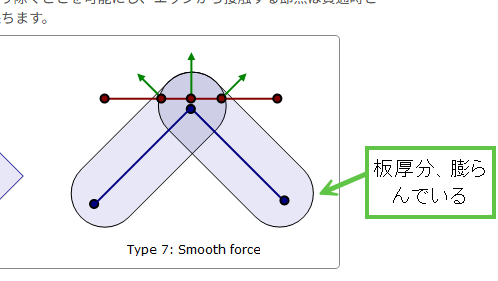

実は TYPE7 の接触面は、要素の辺を丸めたものになっています。要は少し外側に膨らんでいます。ですので、節点対エッジであれば、跳ね返すことができるのです。

https://help.altair.com/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/general_purpose_interface_r.htm

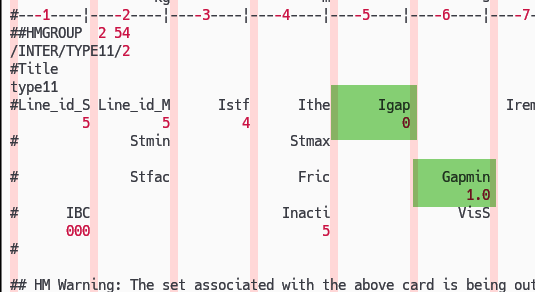

エッジ対エッジ接触 /INTER/TYPE11

https://help.altair.com/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/inter_type11_starter_r.htm

こちらも、ちょうど 1.0mm つらつらで始めから接しているように指定しています。

予想がつくと思うので、結果を見ましょう。

上の、節点対サーフェスは、すり抜けます。

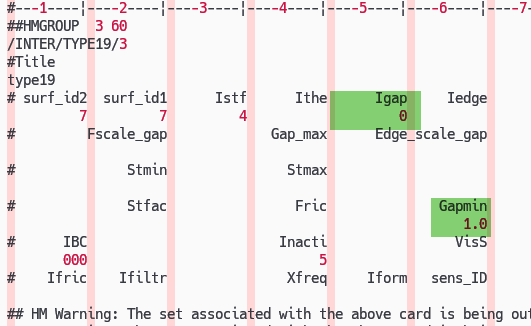

/INTER/TYPE19 = TYPE7 + TYPE11

https://help.altair.com/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/inter_type19_starter_r.htm

簡潔に言えば、TYPE7 と TYPE11 の設定を一個のカードで済ませるための物です。

やはり、つらつらで始まるようにしています。

3パターンとも跳ね返るに決まっているので、結果を見ましょう。

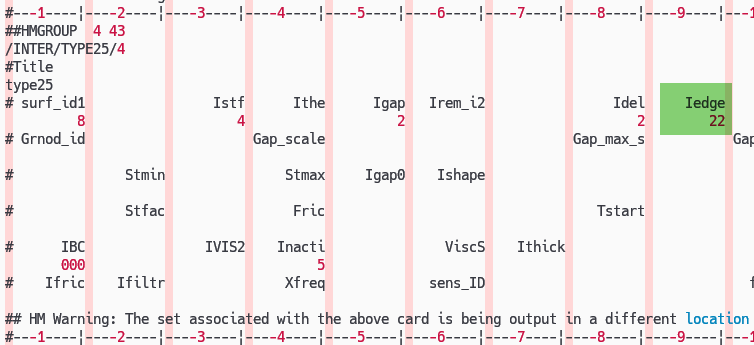

エッジ接触オプションのある、節点対要素面接触の /INTER/TYPE25

https://help.altair.com/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/inter_type25_starter_r.htm

ソリッド要素が混ざったモデルでの使い勝手を良くするために開発されていて、もちろんシェル要素にも使える /INTER/TYPE25 ですが Iedge=22 というオプションでエッジ対エッジ接触を有効にできます。

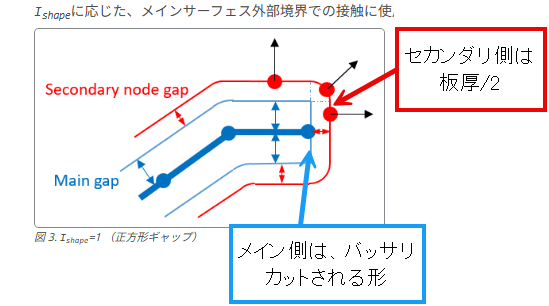

他のタイプにあった Gapmin という、接触判定距離を指定するパラメータはなく、シェル要素の板厚分で、接触するようになっています。例題モデルでは板厚 1mm です。

TYPE19 と同じような結果になりそうで、少しだけ異なります。

下二つは、少し入り込んでから、跳ね返されています。

接触が起きているときは、Radioss 内部的には、必ずどちらかがメイン、もう一方がセカンダリとなります。メイン側は、エッジでばっさりとカットされるため、板厚の半分 0.5mm までは当たらずに入り込めたのです。

例題は以上です。接触タイプ選択の参考にしてください。