/MAT/LAW36 は Eps_p_max (破断塑性ひずみ) と、Eps_f (破断引張ひずみ) で指定して、要素を削除することができます。

しかし、一方で、次のように Eps_p_max も Eps_f も指定していないのに、要素が消えてしまうことがあります。

/MAT/PLAS_TAB/1

New MAT 1

# RHO_I

.008 0

# E Nu Eps_p_max Eps_t Eps_m

200000 .3 0 0 0

# N_funct F_smooth C_hard F_cut Eps_f VP

1 0 0 0 0 0

# fct_IDp Fscale Fct_IDE EInf CE

0 1 0 0 0

# func_ID1 func_ID2 func_ID3 func_ID4 func_ID5

1

# Fscale_1 Fscale_2 Fscale_3 Fscale_4 Fscale_5

1

# Eps_dot_1 Eps_dot_2 Eps_dot_3 Eps_dot_4 Eps_dot_5

0

え!?なんで消えてしまうのでしょう。

この場合は、降伏応力-塑性ひずみカーブに原因があります。

今回はこのように、初期降伏応力 200MPa, 塑性ひずみ 0.3 で 100MPa に低下するという設定です。Radioss は /FUNCT に書かれていない範囲は、最後の傾きでそのまま伸ばすので、この書き方だと塑性ひずみ 0.6 で応力 0MPa になります。

#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|

/FUNCT/1

stress_strain

# X Y

0 200

0.3 100

#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|

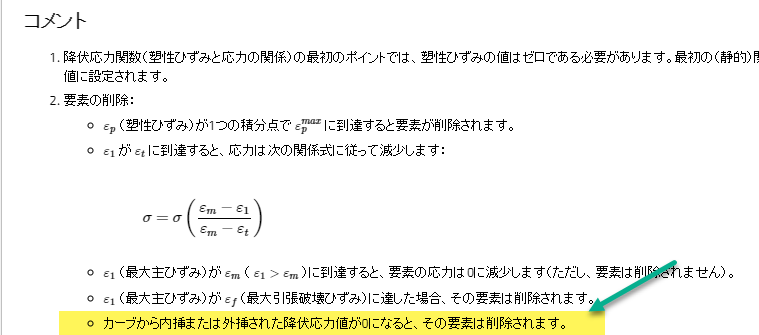

実は、降伏後応力が 0 になると、要素を削除する旨が、リファレンスに記述されています。

実は先ほどのモデルは、降伏応力が 0 となる塑性ひずみ 0.6 で要素が消えています。要素の真ん中の数字に着目。

もし要素を消したくないのであれば、応力はどこかで下げ止まりにする必要があります。例えば、このようにすると、応力は塑性ひずみがどれだけ増えても降伏応力は 100MPa となり、要素は消えなくなります。

#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|

/FUNCT/1

stress_strain

# X Y

0 200

0.3 100

0.5 100

#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|

この記事に使った入力ファイルのダウンロード:

(初めの要素が消えるモデルです。/FUNCT/1 を変化させて、本当に消えなくなるか試してみてください)