始めに

静解析というと OptiStruct で行ってみるのが一般的ですが、材料や接触、座屈などの非線形性挙動がきつくて、なかなか非線形静解析が収束しないことが多いです。

例えば良くある話が三点曲げ問題です。三点曲げは基本的な試験なので、計算も簡単だろうと思われがちですが、実は、非線形静解析にとって難しい問題が詰まっています。

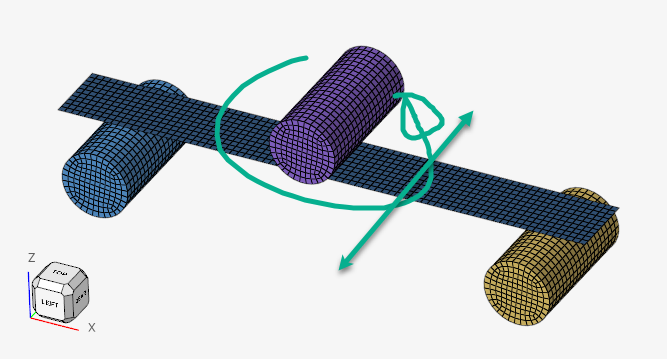

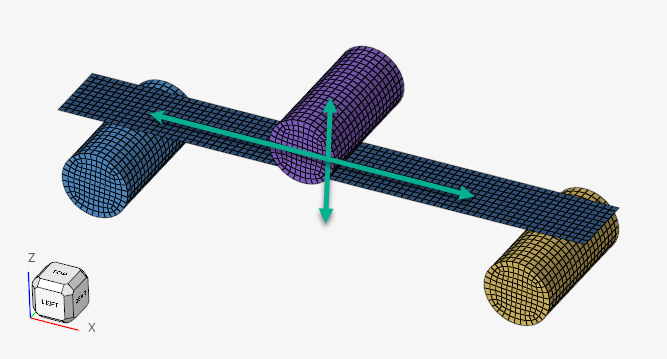

次の図で行くと、Z回転と Y並進は自由です。摩擦でなんとなくそこに留まるだけで、何も拘束がありません。

また、X, Z 並進も、位置が決まるとは言え、沈み込む成り行きでしか決まらないので、唯一絶対的なつり合い位置を探し求めなくてはならない静解析には厳しいところがあります。

さらに材料の降伏や、形状のくびれなどにより、モデル全体としての抵抗力を無くすこともあります。F=kx っていう、力と変形のつり合いを解くので、 モデルとして抵抗力がない = k=0 ですから、もうこれは一切合切、解を求めることが不可能になります。

要するに、静解析目線で見ると、モデルとしてすごく不安定なのです。

そこでお薦めするのが Radioss による準静的な解析です。準と付けるのは、Radioss は動解析であり、完全に静止しているのに変形もしている、という静解析のみに存在する面白い世界を作ることができないからです。

さらに Radioss は陽解法と言って、大きなモデル全体の支配方程式から、唯一絶対的な解を探し出す必要がなく、個々の節点と要素をそれぞれ細かい時間刻みで計算していって、その結果として全体的な変形が見られる、という手法ですので、モデルの不安定さとか、釣り合う場所の少なさとかは、関係なく計算することができます。

ただし、次の問題があるので、それをどうするのか、というのが本記事の趣旨となります。

- 本来、すごく長い現象だけど、衝突解析みたいな短い現象向けのソルバーでどうするのか

-

- 運動による影響をどう抑えるのか

-

ステップ1: 現象時間をできるだけ短くする

今回使うモデルは、JIS K7171 樹脂材料試験向けの三点曲げを参考にしました。

寸法 | 80x10x4mm |

|---|

試験速度 | 2mm/60sec |

支点間距離 | 64mm |

圧子の半径 | 5mm |

支持台の半径 | 5mm |

メッシュは 1mm で材料は PP, 圧子は 5mm 押し込むことにしました。

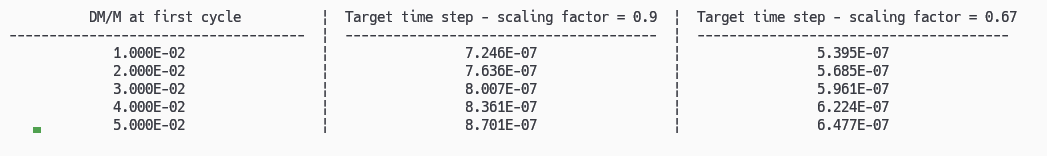

スターターを流して時間ステップを確認しました。今回は小さなモデルで時間ステップの係数を 0.67 とする必要があるため、おおよそ 5e-7 sec/cycle くらいになりそうです。

規格通りですと、5mm 押し込みは 150sec ですので、150sec/5e-7sec/cycle = 3億サイクルくらいになりそうです。さすがに無理ですので、20万サイクルくらいで考えてみます。20万 cycle x 5e-7 sec/cycle = 0.1sec ですので 0.1秒の解析にしてみます。

次のように、応力コンタは良い感じで出ています。問題は、これを静的な解析と呼べるかどうかです。

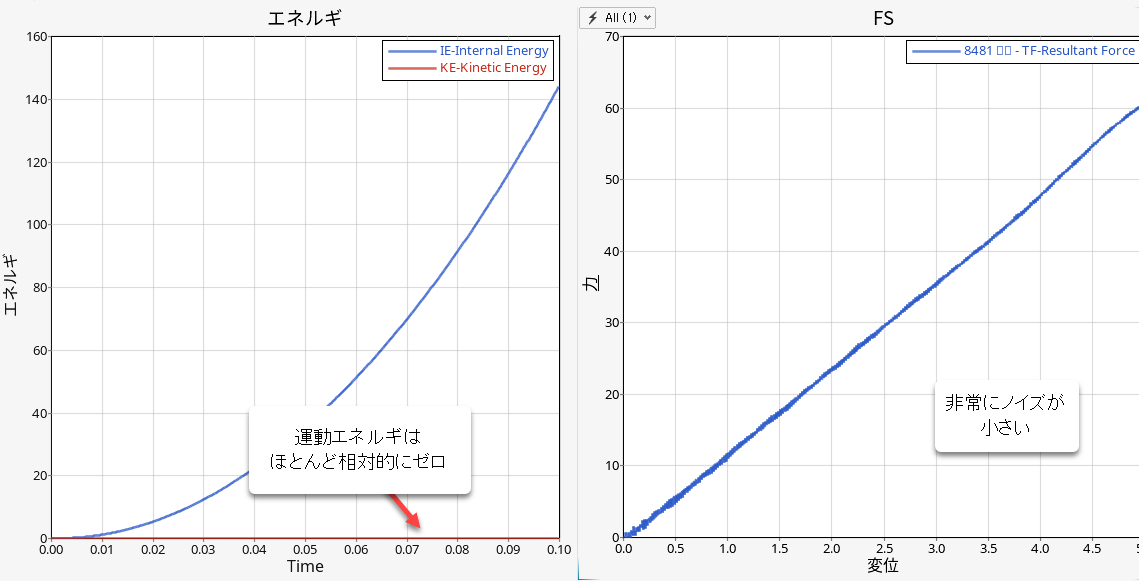

それを確認するには、試験片の内部エネルギと運動エネルギの比、および、F-S 線図の確認をします。静的な現象とは、運動の影響が非常に小さいということですので、内部エネルギ >> 運動エネルギになるはずですし、F-S 線図はノイズのないきれいなカーブになるはずです。

ということで、うまいこと準静解析ができました。

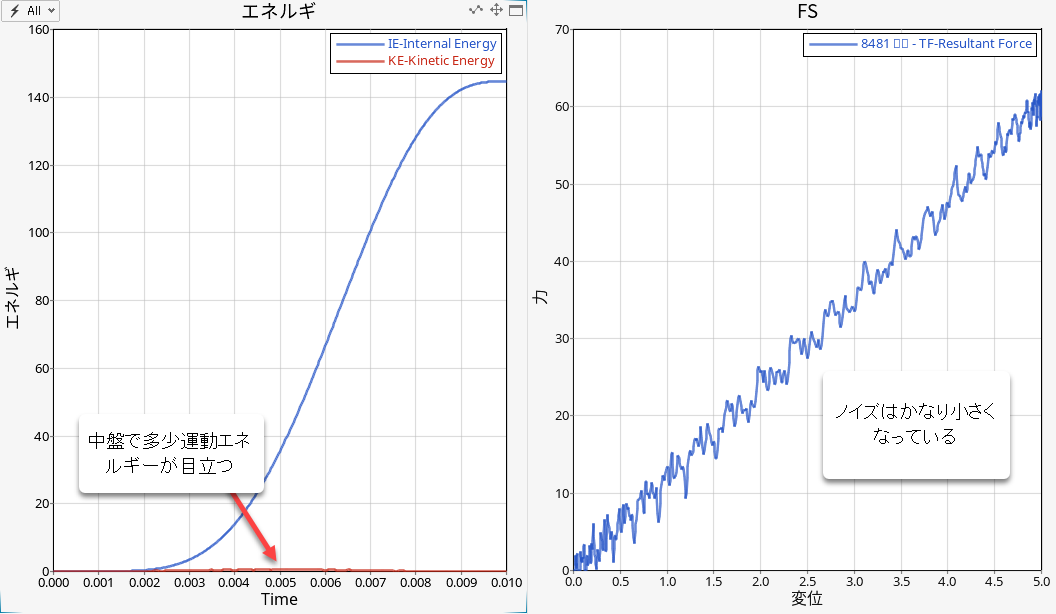

ここで本記事を終えても良いのですが、さらに挑戦として 0.01 sec で行ってみます。動画はそれほど見た目に変わらなかったので割愛して、グラフの確認をします。

特に FS カーブのノイズが大きいですので、これだと、時間を短くしすぎた、ということになります。

STEP 2: 強制変位カーブをなだらかにする

バスや電車に乗っているときに、一番揺れるのは、出発と停車の時です。これと同じで、三点曲げの問題なら圧子の動かし始めと、止めるときの動きを滑らかにすれば、運動エネルギの波を押さえて、FS カーブのノイズを小さくすることができます。

STEP 1 では /FUNCT を使っていましたが、この場合、只の直線ですので、いきなり動き始めます。

これを /FUNCT_SMOOTH に変更します。

そうするとこのような滑らかな曲線になります。

これを、STEP 1 でノイズの大きかった 0.01sec モデルに適用した結果が次です。まだノイズは残っていますが、これなら静的な三点曲げ試験の結果と言ってもよさそうなくらいにはなりました。

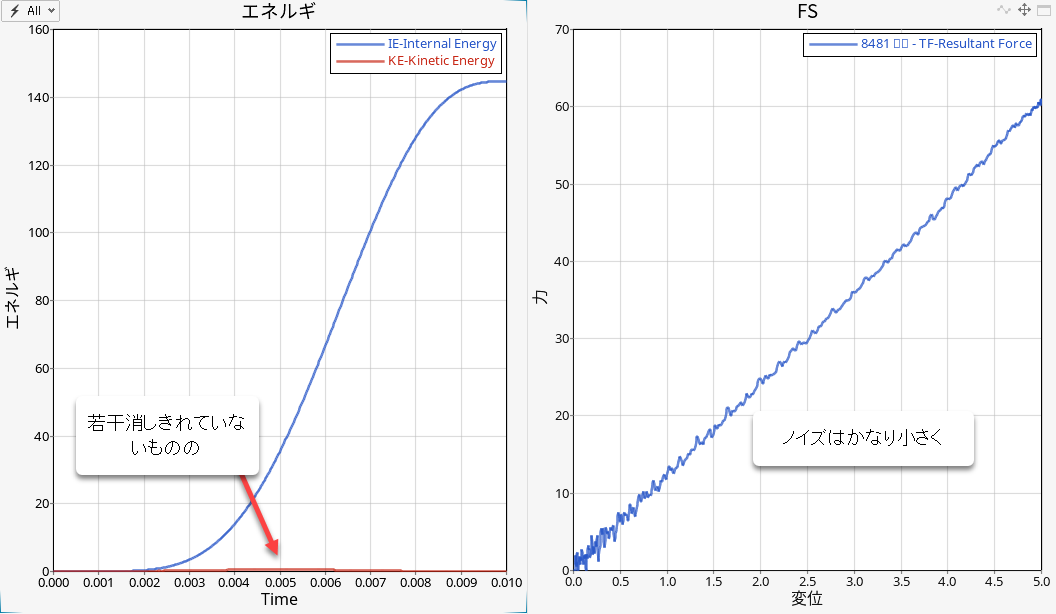

STEP 3: 自動的に調整してくれる減衰を使う

最後の技は、減衰です。減衰と言っても、どの程度の減衰にすれば良いのか見当をつけるのも難しいですが、Radioss の /ADYREL なら、物体の全体的な変形には影響がほとんどないが、細かい振動には効いてくる減衰を自動的に調整して掛ける機能があります。使い方はエンジンファイルに /ADYREL と打ち込むだけです。

では、やはり 0.01sec のモデルでその効果を見てみましょう。

さらに実用的な解になったと思います。

まとめ

- 現象時間を短くする

-

- /FUNCT_SMOOTH で滑らかな動きをさせる

-

- /ADYREL で減衰を与える

-

簡単、お手軽に Radioss による準静的解析を試してみてください。

モデルのダウンロード

全部入りの物だけ置いておきます。

全部入りモデル.7z

アルテアジャパン公式製品リンク

https://www.altairjp.co.jp/radioss/