はじめに

私の体感的に、ほとんどの方が、周波数応答解析にはモード合成法を使っているように感じます。ただ、モード合成法は、そもそもの前提として、モデルから固有モードを抽出しなくてはいけないのですが、モードの数というのは、評価対象の周波数が上がると指数関数的に増えていきます。

ですので、ある程度、周波数が上がっていくと、周波数応答解析を始める前段階の、固有値抽出の計算コストが極端に高くなり、メモリ不足、SSD 不足、いつまでたっても固有値抽出が終わらない、といった問題が起きてきます。

そこで出てくるのが直接法の周波数応答解析です。

直接法は、ざっくり言えば、全自由度の質量、剛性行列からなる運動方程式を、評価する周波数ごとに、計算します。例えば、1Hz 刻みで 100Hz まで 100万自由度のモデルを計算しようとすると、100万自由度の行列演算を 100回も行わなくてはなりません。100モードとか 1000モードとかの足し算をすればよいだけのモード合成法とはけた違いです。

ただし、計算する周波数がどうであれ、1回の計算コストは変わりません。そこで、周波数が高くなっていくと、モード合成法と直接法で、計算コストが逆転します。

ということで、本記事では、モード合成法から直接法に切り替えなくてはならなくなった時の注意点を例題を通して説明します。

例題

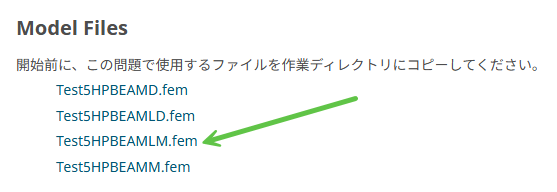

元となるモード合成法のモデルは、検証モデル

OS-V: 0300 Deep Simply-Supported Beam Harmonic Forced Vibration Response

の物を使いました。こちらをダウンロードして始めてください。

この例題には、初めから直接法になっているもの (~D.fem) もありますが、それは本記事では使いません。

変更後モデル

ダウンロード:

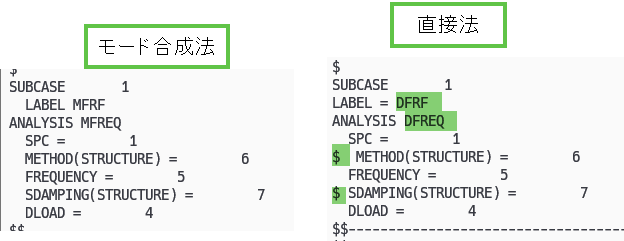

SUBCASE セクションの変更点

- LABEL は任意です。

- ANALYSIS = DFREQ

- METHOD と SDAMPING は削除またはコメントアウト

固有値計算をしないので METHOD カードは消します。またモード減衰も、直接法には存在しないので消します。

BULK セクションの変更点

条件さえ合えば BULK セクションは、変更なしで流れます。ここは元のモデルに依存します。

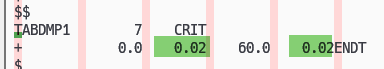

まず、モード減衰は、直接法では、考え方そのものが存在しません。ですので、構造減衰を与えることにします。

モード減衰と構造減衰は別の物ではありますが、元のモデルで、モード減衰が臨界減衰比 CRIT = 0.02 となっていましたので、

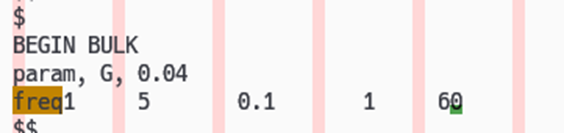

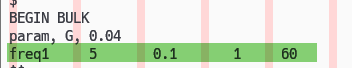

PARAM, G の構造減衰係数は、減衰係数=2*臨界減衰比ですので、0.04 としました。くどいですが、そもそも違う式で減衰が掛かってくるので、ここを等しくしても結果は同じにはならないです。割り切る部分です。

各材料毎に構造減衰係数を変えたい場合は、各 MAT カードの GE を変更してください。

それから、評価する周波数を決める FREQx カードですが、固有周波数を利用する FREQ3,4,5 は利用できません。利用できるのは FREQ, FREQ1, FREQ2 です。

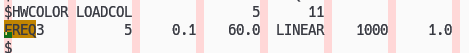

今回は FREQ3 が使われていて、0.1 - 60Hz の計算だったため、

FREQ1 で 0.1Hz から 1Hz 刻みで 60.1Hz まで評価することにしました。FREQ2 だと対数刻みです。周波数が高くなってきたら FREQ2 の方が適切でしょう。

変更点は以上です。

なお、もし、元のモデルがモード減衰を使って無く、FREQ2 までの利用だった場合は、BULK セクションは変更不要です。

やることリスト

Subcase:

- ANALYSIS の変更

- SDAMPING の削除

- METHOD の削除

Bulk;

- 構造減衰への置き換え (必要であれば)

- FREQ の再定義 (必要であれば)