はじめに

理想を言えば、初期干渉のないモデルを作ることが理想ですが、どんなにキレイに CAD やメッシュを作成しても、それ等自身も、ある程度の交差を持って作成されたデータですし、実際に計算を実行する OptiStruct にしてもコンピュータ自身にしても、数値の丸め誤差があるので、初期干渉と、判定されてしまうことはあります。

目に見えて判断できるようなものは、メッシュで取り除いた方がよいとしても、あまり細かいところまで気にしていると、いつまでもモデルが完成しないので、ここは、OptiStruct 自身が持つ初期干渉調整機能を使うのがよいかと思います。

例題1、初期干渉をしてしまうモデル

ダウンロード:

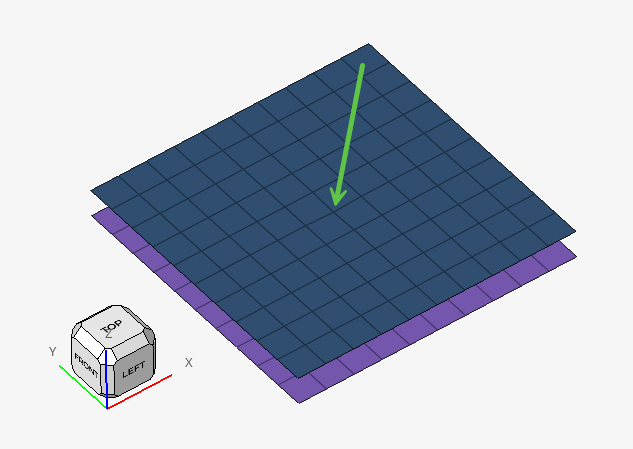

真ん中の節点だけ、少しへこませています。実際のモデルを HyperMesh で見る方が、わかりやすいです。板厚的に、ちょうどつらつらにしてあるので、真ん中の節点け、初期干渉します。

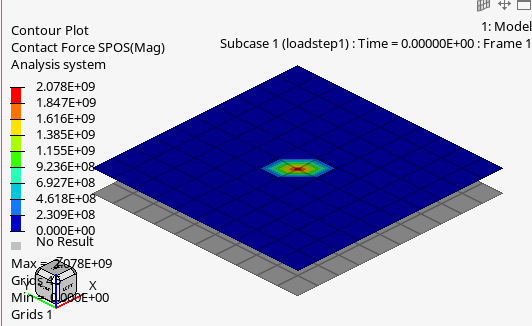

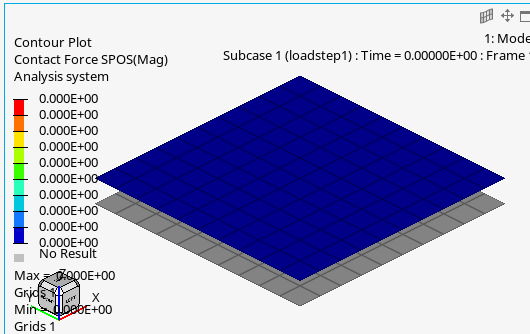

時刻 0 で初期干渉します。

例題2、初期干渉調整機能で、初期干渉していないことにするモデル

ダウンロード:

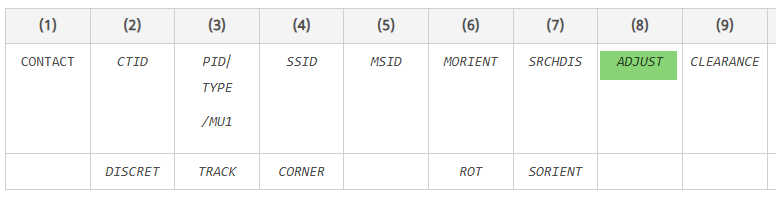

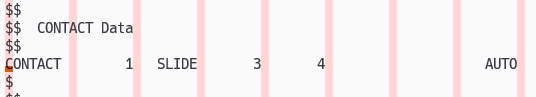

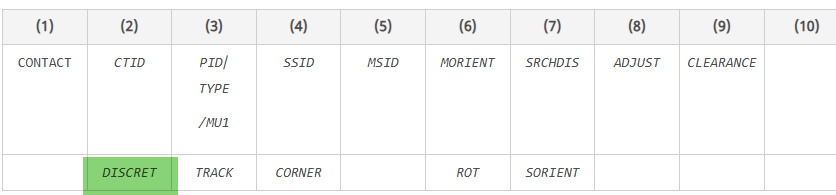

先のモデルとの違いは、CONTACT カードで ADJUST=AUTO としてあるところです。

.fem ファイル内では、こうなっています。

このように初期干渉がなかったことになります。

まとめ

CONTACT, ADJUST=AUTO は微小な初期干渉を取り除くことができます。

豆知識

目に見えないくらいの小さい初期干渉を取り除く、という使い方をしている限り、気にすることではないのですが、実はこの ADJUST=AUTO は DISCRET の値で、動きが変わります。

DISCRET は N2S (節点と要素面の接触, デフォルト) と S2S (要素面同士の接触) があります。例題は N2S です。

N2S の場合、初期干渉を取り除くために、N (節点グループ) 側の節点座標が少し変わります。変更先の座標は、CONTPRM, ADJGRID, YES で節点 GRID だけの .fem を出すことができます。ドキュメントに書かれていないですが、.h3d ファイルも移動後の節点座標で作成されることになっているようです。先ほどの例題 2 に入れてあるので、先ほどのスクリーンショットを良く見てみると、くぼみがなくなっているのがわかります。

S2S の場合は、節点の移動はさせずに、初期干渉を見つけたら、内部的に、その位置でつらつらなのだ、と認識するようになります。ぜひ例題 2 のモデルに DISCRET=S2S を入れて、確かめてみてください。